Caso não fosse tão complexo, e pudéssemos pedantemente resumir Disintegration em uma nano análise, escreveríamos aqui que este é um disco de tristeza e melancolia implacáveis. Mas, como falamos, isso seria de fato raso demais mediante um dos grandes discos da história da música, e também ingrato frente à complexidade que esses sentimento carregam.

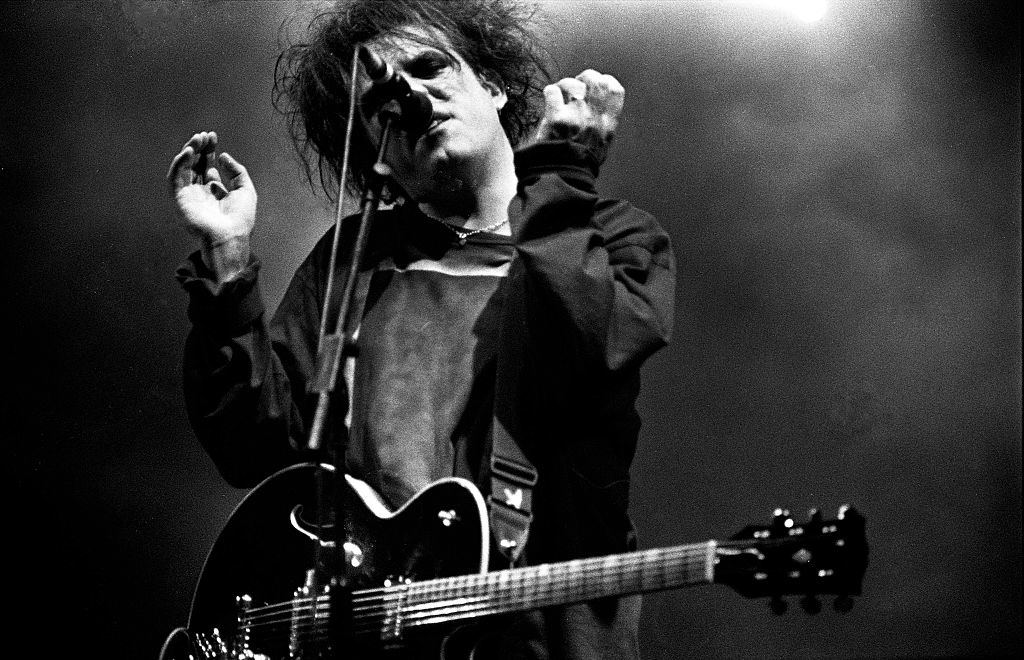

Disintegration é realmente aquilo que o nome propõe. Um disco que tortura lembranças, disseca tristezas, e expõe dores e belezas em um caos solitário. É também um livro aberto. Robert Smith, que até então flertava com o pop, nunca tinha assumido suas fragilidades e angústias de forma tão despida. Em Pornography ele talvez tenha chegado perto, mas nada tão entregue como em Disintegration.

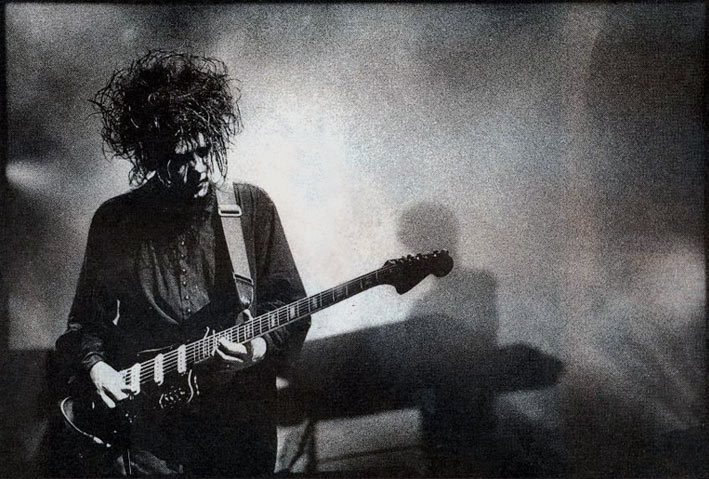

Estruturas épicas, fúnebres e uma densidade que poderia até ser tocada.

Disintegration foi lançado em um tempo onde a gente chamava esse tipo de som de música dark. E entre as estruturas épicas, fúnebres existe mesmo um ar dark que de tão denso pode quase ser tocado.

Esse também foi um disco que abriu o campo de percepções de uma galera que não tinha uma relação tão estreita com a banda. Pelo menos por onde circulávamos, muita gente passou a olhar para o pós punk/gótico de uma forma mais curiosa, e respeitosa até. Amigos nossos, que tinham bandas de thrash e death metal, começaram a ouvir The Cure e até a inserir elementos em suas músicas, sinal de uma influência direta exercida pelos ingleses. Já nos anos 90, bandas do então chamado rock alternativo começaram a fazer covers do The Cure e a citar Disintegration como uma inspiração.

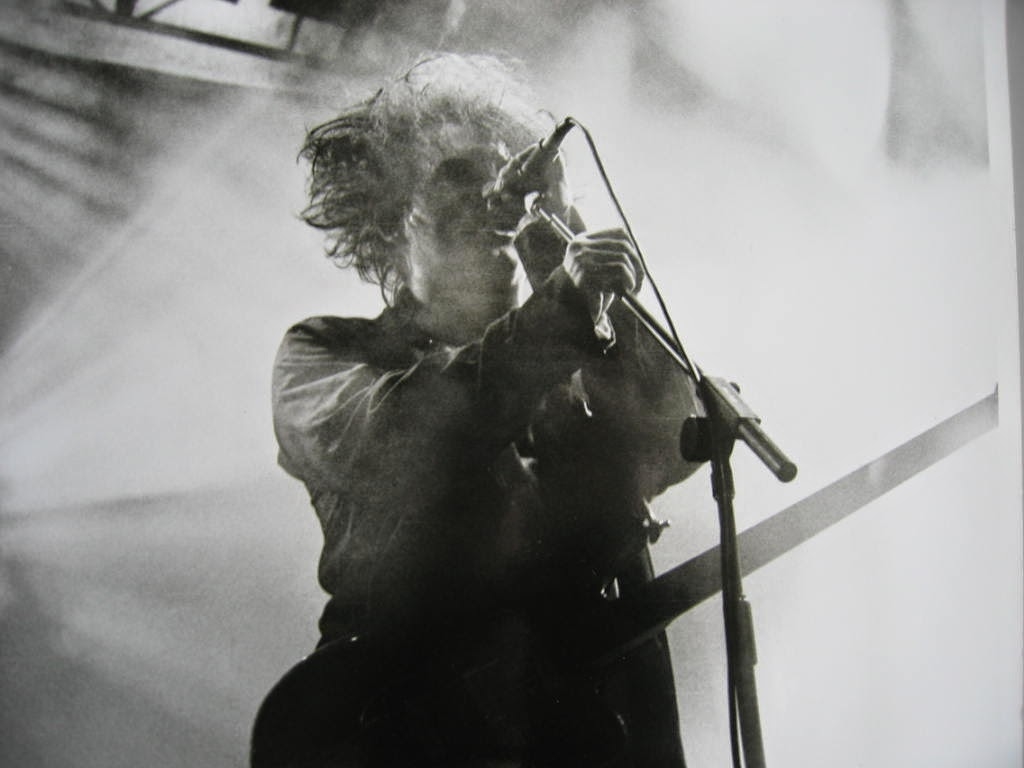

Muito do clima que ronda o disco tem motivação em uma fase ruim vivida Robert Smith. Em abril de 1988, ele completou 29 anos e ficou deprimido e obcecado por compor sua grande obra antes de atingir os 30 anos. E então, segundo o site Quietus, começou a escrever “a coisa mais intensa que The Cure já havia feito” e que esse lado mais sombrio vinha do fato de ele estar “chegando aos 30”.

Uma de suas declarações ajuda a definir a atmosfera de Disintegration. Robert Smith chegou a dizer que queria mesmo que o disco fosse um ambiente desagradável. E ele consegui isso. O disco tem um ar tóxico. Entre a abissal “Plainsong” e o fechamento com “Untitled”, tudo acontece em um terreno de torpor movediço do qual você não consegue escapar e tem que, de fato, aceitar o abraço de cada uma das músicas.

Mas vale destacar “Pictures of You”. Talvez uma das músicas mais lindas já escritas, ela é terrivelmente triste, apaixonada e apaixonante. Sempre foi a nossa preferida, apesar de “Lullaby” estar sempre rondando essa posição. “Pictures of You” é exposta, e talvez por isso tem a mania de nos encher os olhos quando escutamos. Que música!

Em uma dessas perfeitas conjunções do universo, Disintegration foi o disco em que Robert Smith dividiu suas misérias sentimentais, medos, problemas, tristezas. Tudo o que de um modo ou de outro pode ser compartilhado entre milhares e milhares de pessoas que hora ou outra passam por essas mesmas dores.

Ao final, Disintegration entrega diversas faces do sofrimento. Faces essas espalhadas em diferentes vidas que a gente tentou reunir nessa nossa homenagem, em forma de depoimentos, a um dos grandes discos da nossa, e da vida de muita gente.

As pessoas celebram Disintegration como o disco que marca a “volta” do The Cure às sombras. Um equívoco, creio. Kiss Me Kiss Me Kiss Me tinha canções otimistas, dançantes e ensolaradas. The Head On The Door tinha apelos populares, como “In Between Days” e “Close To Me”. Mas os dois também carregavam boas doses dark.

“Disintegration”, da mesma forma, com “Lovesong” e “Lullaby”, a canção mais bem-sucedida comercialmente da banda, tinha seus petiscos pop, tanto quanto era uma obra soturna e carregada. A diferença é que Disintegration foi eficiente em juntar num só disco as canções mais bonitas e cheias de amargura de Robert Smith. A própria “Lullaby”, algo sobre abusos e depressão (reforçada pelo clipe angustiante), além de “Last Dance”, “Fascination Street” e a magnífica “Pictures Of You” são amostras de como Smith soube musicar toda a sorte de episódios infelizes colecionados durante a vida. Como não se identificar com isso?

Disintegration resistiu ao tempo, o que só avaliza a visão de Robert Smith. Musicalmente, dá a sensação que o título sugere: uma decomposição da alma do artista, expondo-se ao ouvinte. O que está por dentro da gente nem sempre é algo bonito de se ver. A partir daí, de Wish em diante, Smith já não fazia mais questão de mostrar sua alma em decomposição. Ou talvez ele tenha resolvido suas muitas questões. Disintegration foi uma etapa na vida. Queria eu conseguir enfrentar meus fantasmas deixando algo significativo para a posteridade.

Fernando Augusto Lopes (Floga-se)

Sempre ouvi o Disintegration fora da ordem correta. Desde a adolescência, foi e continua sendo o álbum das frustrações e decepções na minha vida. Quando busco esse disco é como colocar gasolina na confusão de sentimentos ou tristeza. Ao mesmo tempo, os graves de cada som entram no meu peito e de alguma forma, soam como um afago. Sou apaixonada por todas as músicas.

Inicio com “Disintegration”. Quantas vezes, sozinha, com luz a meio fio, já não cantei aos prantos “songs about happiness murmured in dreams, when we both us knew how the ending would be”. A identificação é com a pessoa que foi abandonada pela primeira que fala na música. É engraçado, pois é a que não tem voz na letra, mas é quem enxergo. E o pensamento é tão claro: É tão filha da puta! Como que a gente pode amar uma pessoa que só pensa em si, que trai, abandona, trapaceia, e ainda ter empatia com o cara que fez tudo isso e “está em pedaços”, mas deixa claro que o sentir falta é por vaidade. Eu não tenho a resposta, mas tenho amor pela voz do Robert Smith. As contradições despertadas por cada nota e cada palavra desse som são sempre intensas. “Prayers for Rain” me traz a sensação que eu sempre tenho após as tempestades. É como sufocar e voltar a respeitar. É analisar a destruição que ficou. É som para tomar um café à beira da janela, com vento frio rachando os lábios, mas você já não se importa com nada além do gosto acre na boca. “The Same Deep Water As You” limpa a sujeira da música anterior. “Untitled” sempre vem à minha cabeça quando estou com dificuldade para dormir. É como se houvesse um looping que remete ao ir e vir de um balanço que me transporta para a inconsciência. “I’ll never lose this pain. Never dream of you again” e a realidade acaba.

Saindo da bad (ou não), “Fascination Street” é uma das mais sensuais já feitas nesse mundão. Nem tanto pela letra, que é claramente sobre sexo, mas pela batida, pelo baixo que nos envolve e faz com que muitos percam a linha. Quando discoteco, esse som faz a pista pegar fogo. É como se todos estivessem em um jogo de sedução. É muito bonito de ver os corpos fluindo no ritmo, o suor, os olhares ou os olhos fechados, alguns casais se pegam, outros flertam… Lá de cima eu semeio o caos.

Nata de Lima (Manger Cadavre? / Scena / União das Mulheres do Underground)

Bandas como The Cure, Siouxsie and the Banshees, DEVO, Joy Division, Gang Of Four e The Damned têm um lado muito sentimental para mim. Minha mãe ouvia os LPs desde a adolescência, chegando até a frequentar o Radar Tan-Tan e o Madame Satã. Mas o fato de ela ter perdido o show de 1996, por conta de sermos pequenos, martelou na minha cabeça durante anos. Mesmo ela não tendo comentado muito sobre, eu sabia o quanto ela gostava e o quanto gostaria de ter ido. Até que, em abril de 2013, finalmente surgiu a oportunidade. Fomos todos juntos e foi super emocionante. Impossível esquecer ela falando que ele (Robert Smith) era lindo. Minha irmã e eu olhamos para ela com aquela cara de “sério?” e ela disse sorrindo: “Sim, ele é lindo por dentro”. Jamais vou esquecer desta cena. Além do mais foi um show de 3:15h de duração, com uma disposição e maestria ao lidar com o público que vi em poucas oportunidades. Uma verdadeira aula, difícil até de reclamar que “faltou alguma música”.

O que mais gosto do Disintegration em si é como ele te “força” a ouvi-lo do começo ao fim. Gosto muito do lado B do LP. Acho que a grande “graça” do The Cure sempre foi isso de conseguir juntar chiados e estranhezas a canções mais “pop”.

Rafael Chioccarello (Hits Perdidos)

A década de 90, pra mim, foi recheada de grandes descobertas. Acontecia muita coisa ao mesmo tempo e eu, como uma boa curiosa musicalmente, buscava quase tudo do que rolava. Descobri o Disintegration na MTV. Na real com o vídeo clipe da “Lullaby” que passava mil vezes na programação (e eu pirava) hahaha. Lembro que consegui pegar em vinil, mesmo na época da transição dele para os CDs (eu fui uma das guerreiras que NÃO vendeu os discos em troca dos CDs ).

Disintegration é o meu álbum favorito do Cure e o ápice deste play pra mim foi logo com a primeira faixa do lado A, “Plainsong”. Fiquei tipo: NOSSA!!! Que música mais linda. Lembro que, depois de ouvir, voltei umas 4 vezes na mesma faixa pra ouvir de novo. Escutando algumas faixas como “Plainsong”, “Fascination Street” ou até mesmo a faixa título, sinto como se eles estivessem voltando às origens góticas que ficaram um pouco pra trás nos discos anteriores . Pra mim este disco é A OBRA-PRIMA DO CURE. A capa é incrível. Lembro que cheguei a ficar horas e horas olhando e vendo o rosto do Bob Smith na capa, bem alucinógena, inclusive no meio de umas flores. Retratava perfeitamente o que você encontra escutando o disco inteiro. É um remédio pra minha alma desde a adolescência até hoje, e serve para os momentos de angústias e para os de felicidade.

Vanessa Castro (DJ/ Produtora/ Agitadora cultural)

Estranhei muito o Disintegration na época. Procurei pelos hits fáceis que aprendi a amar no The Head On The Door e no Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me e não encontrei – mesmo “Lovesong” e “Lullaby” soavam estranhas. Procurei pelas angústias do Seventeen Seconds e pelo desespero do Pornography e até encontrei, concentradas sob as camadas de teclados. Estranhei o disco como se estranha um velho amigo que muda de cidade e volta diferente – ainda é a mesma pessoa, só que agora é outra.

Com o tempo entendi que aquela era a forma do Robert Smith demonstrar que não queria mais ser extrovertido como em “Lovecats”, ou revoltado como em “One Hundred Years”, ou mesmo ser nostálgico como em “Just Like Heaven”. Ele queria ficar sozinho – como, aliás, eu também queria. Acho que no fundo toda a carreira do Cure reflete aquela bipolaridade tão familiar à nossa própria, tão humana. Disintegration é a fase em que a gente precisa se recolher pra respirar melhor e rever o mundo à nossa volta. Comigo foi assim também.

Elson Barbosa (Sinewave / Herod / Contra FM)

Eu comprei esse disco com bastante atraso, ali por 1995, seis anos depois que foi lançado. Logo passou a ser o álbum do Cure que eu mais ouvia. É provavelmente o que eu mais ouvi deles, e é o que eu mais gosto, ainda que a discografia da banda tenha bem poucas derrapadas – só me lembro do Wild Mood Swings, que no meu caso, não resistiu a mais que duas audições.

Não me ocorre outra banda do pós-punk que tenha conseguido juntar melodias e um clima tão denso e pesado quanto o Cure no Disintegration. Não à toa é visto como obra-prima, e o interessante é que é um disco que o Robert Smith escreveu praticamente sozinho, surtando no estúdio durante as gravações, e se vendo obrigado a expulsar o Lol Tolhurst, membro fundador e amigo da adolescência, porque, segundo a biografia da banda, os outros integrantes achavam que seria impossível “fazer a turnê de um álbum tão desolador carregando um alcoólatra.”

O curioso é que no primeiro ano da faculdade eu inseri trechos de “Plainsong”, “Lovesong” e “Last Dance” em um programa de rádio de uns 30 minutos sobre turismo! Alguns anos depois, emprestei pra um amigo, que nunca devolveu. Passei anos à procura de uma cópia. Com as reedições comemorativas em vinil, encontrei algumas com preços impraticáveis. E é um disco que não se encontra em sebo ou gente vendendo pela internet. Felizmente achei um amigo, desses que cuidam bem dos discos, passando adiante uma edição japonesa em CD.

Filipe Albuquerque (Duelectrum)

Poucas memórias da minha infância são tão nítidas como o clipe de “Lullaby” visto numa das poucas vezes que meu irmão conseguiu fazer a MTV pegar na TV da casa dos meus pais. Pra mim era o clipe do homem-aranha e eu adorava essa música quando tinha uns 3, 4 anos. Quando eu tava com uns 11, ouvia muito “Pictures of You” porque sempre tocava na rádio e a melodia dela entrava nos meus sentimentos mais profundos. Naquela época eu não conseguia explicar o que eu sentia ao ouvir (e talvez nem hoje eu consiga decodificar em palavras). Acho que entendi o álbum Disintegration quando tinha uns 18 anos porque não é um álbum que você absorve de primeira. Eu demorei 15 anos pra entender que ele é uma obra de arte.

Contam as más línguas que a gravadora deles na época tinha certeza de que era a assinatura de morte da banda. Essa atmosfera gotiquera, densa, sonoridade que eles tinham desviado desde o Pornography, já não estava mais em alta. Daí que o negócio foi diferente e a gravadora pagou a língua. O disco é profundo, sofrido, dramático, de letras simples, atemporal e é isso que as pessoas gostam e se identificam. Todo mundo sofre em algum momento da vida e essa é a trilha sonora perfeita das dores da alma… Disintegration atravessou todas as fases da minha vida, em sofrimentos diferentes. É uma referência pra mim, e acho que pra muita gente.

Cint Murphy (In Venus / Howlin Records / Hérnia de Discos)

Não me lembro de quando ouvi o Disintegration pela primeira vez. Sei que não foi logo que o álbum saiu e com certeza não foi como eu queria, sentadão numa poltrona com um belo par de fones de ouvido, só me levantando para trocar o lado do disco. Minha vida mudava radicalmente e The Cure – uma de minhas bandas mais queridas – já estava numa gaveta da memória afetiva recente. Já tinha sobrevivido a festas absurdas do goth rock, desde o familiar porão do Madame Satã até o Heaven, em Londres, onde a balada clandestinamente se estendia para o telhado. Em 1989, já tinha pulado fora daquele trem, que era mesmo de outro alguém, mas temia pela decepção. Medo bobo dissipado rapidamente por “Plainsong”, uma das mais belas introduções na discografia da banda. Ecos da primeira fase da banda batem forte, como em “Fascination Street” e “The Same Deep Water as You”, mas com teclados aumentando a carga emocional. Disintegration talvez simbolize o fim da inocência para Robert Smith. Para mim, embalando minha filha ao som de “Lullaby” e “Untitled”, com certeza foi.

José Júlio do Espirito Santo (NTRFRNZ)

Para mim, de todas as bandas que povoaram a mente dos jovens nos anos 80, o Cure foi a que melhor traduziu o que foi viver aquela década estranha. Do desespero dark, sombrio e lúgubre de discos como Faith (1981) e Pornography (1982), passando pela lisergia escapista e juvenil de The Top (1984), até a rendição ao pop (e a alegria, contida, mas alegre) de Head on The Door (1985) e Kiss Me (1987), o primeiro aceno à maturidade, o Cure criou a trilha sonora para uma geração apaixonada, sentimental e com tendências à depressão. E quem acompanhou essas fases todas da banda de Robert Smith nos anos 80 foi introduzido na maturidade por Disintegration (1989), o primeiro disco (melancólico) da banda a não exagerar sentimentos (algo que todo adolescente, por insegurança, desespero ou necessidade de atenção, faz), mas sim entregá-los de forma calma, lenta e bela.

Para mim, hoje, 30 anos depois, é difícil retornar ao meu quartinho de família em Taubaté para tentar flagrar como foi ouvir esse monólito de maturidade pela primeira vez. Até The Top eu ouvia os discos do Cure no escuro, sempre no escuro. Head on The Door e Kiss Me me permitiram escancarar a janela para o quintal e deixar entrar o sol. Disintegration, porém, mostrou que era possível ficar à meia luz, observar a escuridão, mas deixar o sol entrar por uma fresta, porque a vida (a minha, a deles, a nossa) estava, enfim, começando. Estávamos nos tornando adultos e nossa trilha sonora não era mais nervosa / raivosa (Doolittle, do Pixies, faria isso por nós), carregada de emoções à flor da pele como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. Não, a gente descobriu que viver é acumular tristezas, e Disintegration foi o resultado disso, e a trilha sonora para isso. Um atestado de sobrevivência: sobrevivemos aos anos 80. Sobrevivemos aos nossos medos. Sobrevivemos a nós mesmos. Amadurecemos. E seguimos em frente repletos de cicatrizes, mas… vivos. Quer vitória maior para um ex-adolescente?

Marcelo Costa (Scream & Yell)

O retorno de Saturno caiu feito uma pedra na cabeça de Robert Smith, quando reencontrou os momentos mais soturnos de sua adolescência depois da jornada de seus 20 anos, que o viu transformar-se de líder de uma banda pós-punk em ascensão em garoto propaganda de um gênero musical difícil que ajudou a criar e a popularizar. O patrono do gótico entrou em uma profunda crise individual quando estava prestes a completar 30 anos e, no auge de sua popularidade, voltou-se para dentro de sua tristeza numa versão ainda mais densa das texturas depressivas que formavam a base de sua banda, o The Cure. E presenteou seu público com sua obra-prima e seu disco comercial mais bem sucedido, uma aparente contradição mas que funciona perfeitamente na história da banda.

O fato de se chamar “desintegração” e trazer o rosto de Smith na capa torna a importância do disco ainda maior – seu ápice artístico é seu momento mais nu, mais aberto, mesmo que as letras – que cantam a chuva, canções de ninar, saudade, fotografias, orações e danças e um “você” onipresente – pareçam desconversar sentimentos que são revelados com as camadas de guitarras, teclados e vocais superpostos, colocando o Cure em algum lugar entre o My Bloody Valentine e os Cocteau Twins.

O impacto deste disco no final dos anos 80 foi o de uma implosão. Depois do grupo ter se estabelecido nas rádios e paradas de sucesso do mundo com hits como “The Walk”, “Love Cats”, “In Between Days”, “Close to Me”, uma versão atualizada para “Boys Don’t Cry” e “Just Like Heaven” (garantindo, inclusive, sua vinda ao Brasil numa época em que poucas bandas gringas tocavam por aqui), o grupo virou as costas para esta fase solar e voltou às profundezas do pântano que habitaram entre os discos Faith e Pornography, lançados quase dez anos antes, como se quisessem saber quais fãs da banda realmente gostavam deles, enxotando quem queria músicas alegrinhas com uma espessa névoa de melancolia. Os que sobreviveram sabiam que estavam diante de um disco único – que se mantém intacto até hoje, como na época em que foi lançado.

Alexandre Matias (Trabalho Sujo)

Meu primeiro contato com o disco foi pelo vídeo do “Pictures Of you”. Poucos dias depois da estreia da MTV no Brasil, um insólito playback no meio da neve anunciava que dias melhores viriam para fãs e consumidores da música dita alternativa, limitados na época a acompanhar alguns programas específicos na TV e principalmente no rádio. Era um canal promissor que ajudaria descobrir coisas novas e reafirmar a adoração por outras já conhecidas. O acaso escolheu muito que bem a trilha sonora da minha memória afetiva; ela toca sempre quando recordo aqueles anos. Apesar disso, confesso que nunca fui aquele curemaníaco da turma da grade, não tenho nem tive todos os álbuns e jamais consegui decorar a sequência cronológica da discografia. Naquele momento não ia além do trivial ouvir e gostar das músicas que eram tocadas nas FMs e que até tinham clipes, como “In Between Days” e “Just Like Heaven”, pendendo pro lado mais luminoso da banda. E aquela alegria contida de “Pictures Of you” até que casava bem com a minha preferência.

Passado um tempo, consegui botar a mão no Disintegration e enfim ouvi o cd inteiro. Não me fisgou de imediato, mas as sucessivas audições só me levaram ao que todo mundo já sabia ou iria reconhecer um dia: é um PUTA disco. Ouvia insistentemente todas as músicas, e não pulava nem mesmo aquelas mais escuras (aliás, estas foram as que marcaram mais minha relação com o álbum). Parece haver um conjunto de sentimentos que não emerge de forma desorganizada; cada faixa está sob um equilíbrio impecável, seja nos diversos tons e nas melodias, seja nos timbres dos instrumentos e na voz do Robert Smith, lógico. A beleza reside nessa coesão, que não cede espaço para exageros ou qualquer coisa fora de medida. É justamente a integração de todos esses elementos que fazem do Disintegration um disco especial.

André Yamagami